Глава пятая карманных рекомендаций по

Болям в животе у ребенка – тактика педиатра

Тамразова О.Б.

Специализированное издание,

предназначенное для медицинских и фармацевтических работников.

Особую группу представляют пациенты с болевым абдоминальным синдромом в структуре заболеваний, не связанных непосредственно с поражением органов брюшной полости. Диагностические ошибки чаще бывают в начальной стадии развития пневмонии, когда симптомы дыхательной недостаточности выражены еще нечетко. Следует обращать внимание на начало инфекционного процесса, лихорадку, соответствие частоты сердечных сокращений и частоты дыханий, а также соответствие высоты лихорадки. При тяжелом течении выражена одышка, цианоз носогубного треугольника, раздувание крыльев носа, что может явиться значимым фактором в диагностике. При исследовании живота возможно мышечное напряжение, исчезающее на вдохе или при отвлечении внимания ребенка. Чаще всего правильный диагноз удается поставить при динамическом наблюдении. При подозрении на пневмонию следует провести пульсоксиметрию и рентгенологическое исследование, которое нередко оказывается решающим в уточнении диагноза.

Детские инфекционные заболевания (корь, скарлатина, ветряная оспа, краснуха) часто сопровождаются болью в животе. Важно об этом помнить и тщательно исследовать кожные покровы. При детских инфекциях истинного мышечного дефанса, как правило, не бывает. Острый аппендицит может возникнуть сразу же после перенесенной кори. Такой «коревой аппендицит» протекает крайне тяжело.

Возможны другие заболевания детского возраста, которые могут сопровождаться синдромом боли в животе и требовать дифференциальной диагностики с острой хирургической патологией. Приводим некоторые из них.

Миокардит и перикардит. Кроме боли в животе, преимущественно в эпигастральной области, особое значение приобретают общее тяжелое состояние, наличие типичных признаков кардита при перкуссии, аускультации, ЭКГ, УЗИ и рентгенографии.

Ангина. Диагноз устанавливается при осмотре зева. При скарлатине, кроме ангины, характерны кожные высыпания.

Отит. Сопутствует острому риниту при вирусной инфекции. У детей раннего возраста может сопровождаться болью в животе. Необходима симметричная пальпация козелков ушей.

Диабетическая кома. Ведущие симптомы: покраснение щек, запах ацетона, положительные реакции на сахар и ацетон в моче, гипергликемия.

Менингит. Ведущие симптомы: ригидность затылочных мышц, выбухание родничка, очаговая симптоматика.

Острая гемолитическая анемия. Ведущие симптомы: гематологические критерии, патологические анализы мочи, боль преимущественно в пояснице.

Абдоминальная мигрень и эпилепсия с абдоминальным компонентом. Ведущие симптомы: приступы сумеречного состояния, «кивки», «клевки», остановки взора. Иногда рвота, холодный пот, резкая бледность. Завершается приступ сонливостью.

Геморрагический васкулит. Ведущие симптомы: боль в животе диффузная, иногда сильная, коликообразная. Лихорадка, боли в суставах, типичная уртикарно-геморрагическая сыпь, дегтеобразный или слизистый розово-малиновый стул.

Локализация боли нередко является важным фактором, который помогает врачу установить источник боли и поставить правильный диагноз. Очень часто при дифференциальной диагностике боли в животе врачи с недостаточным опытом не принимают во внимание анатомо-топографические отношения внутренних органов, которые расположены сразу под точкой наибольшей болезненности или в непосредственной близости от нее. Всегда необходимо учитывать и распространение, и иррадиацию боли (рис. 16–19).

Рисунок 16. Боль в верхнем и среднем отделах живота справа и топография органов

Рисунок 17. Боль в верхнем и среднем отделах слева и топография органов

Рисунок 18. Боль в нижнем и среднем отделах живота слева и топография органов

Рисунок 19. Боль в нижнем и среднем отделах живота справа и топография органов

Синдром раздраженного кишечника. K58

В 2016 г. приняты новые Римские критерии функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта IV пересмотра. Одно из наиболее распространенных и самых загадочных функциональных заболеваний – синдром раздраженного кишечника (СРК).

СРК – это функциональное расстройство кишечника, которое проявляется рецидивирующими болями в животе, которые возникают по меньшей мере 1 раз в неделю, отмечаются последние 3 мес. при общей продолжительности не менее 6 мес. и характеризуются следующими признаками (двумя или более):

1. Связаны с дефекацией.

2. Связаны с изменением частоты последней.

3. Связаны с изменением формы (внешнего вида) стула.

Классификация СРК представлена на рис. 20.

Патофизиология СРК включает воздействие внешних раздражающих факторов (стрессс, высокая эмоциональная нагрузка, недостаток сна и т. д.), что возбуждает ЦНС, вегетативный ответ, с воздействием на нейроэндокринную систему кишечника, включая гипоталамо-ипофизарнонадпочечниковую (кортизол) систему. Это нарушает двигательную активность кишечника, усиливает спазм гладкой мускулатуры, нарушает пассаж кишечного содержимого. С другой стороны, изменения двигательной активности кишечника приводят к перевозбуждению внутрикишечных нервных волокон, клеток Кахаля, усиливая спазм гладких мышц, изменяется микробиота, что влияет на среду и синтез КЖК. Таким образом, возникает порочный круг (рис. 21, 22).

Римские диагностические критерии СРК IV Рецидивирующая абдоминальная боль, в среднем как минимум 1 день в неделю за последние 3 мес., ассоциированная с двумя и более симптомами:

• связанная с дефекацией;

• ассоциированная с изменением частоты стула;

• ассоциированная с изменением формы стула.

Критерии сильны при условии их присутствия в течение последних 3 мес. с началом симптомов не менее 6 мес. назад!

Рисунок 20. Функциональные гастроинтестинальные расстройства взаимодействия ЖКТ и ЦНС по данным Римских критериев IV

Рисунок 21. Двунаправленная коммуникационная сеть патофизиологии СРК

Рисунок 22. Патофизиология развития СРК: связь «головной мозг – кишка»

По представленным Римским критериям IV при формулировании диагноза необходимо указать тип преобладающих нарушений стула:

1. Синдром раздраженного кишечника с диареей.

2. Синдром раздраженного кишечника с запором.

3. Синдром раздраженного кишечника, смешанный вариант.

4. Синдром раздраженного кишечника, не классифицируемый вариант.

По данным МКБ-10, код СРК К58, в который входит:

• K58.0 «Синдром раздраженного кишечника с диареей».

• K58.9 «Синдром раздраженного кишечника без диареи».

Распространенность СРК в популяции оценить трудно, т. к. статистические данные значимо различаются даже в разных регионах одной страны. Эпидемиологические данные, обобщенные по данным опросников в разных странах мира, показывают, что показатели колеблются от 10 до 25%. По данным метаанализа, суммарная оценка распространенности заболевания оказалась около 11,2% (95% ДИ, 9,8–12,8) с различием в регионах земного шара: от самой низкой в Южной Азии (7%) до самой высокой в Южной Америке (21%). Показано, что первые несколько месяцев после установки диагноза «СРК» больные переносят до 4 атак с выраженной болью в животе. В дальнейшем у 30–40% увеличиваются светлые промежутки между ухудшением состояния. Примерно у половины пациентов с СРК (45%) развиваются хронические заболевания верхних отделов ЖКТ (диспепсия, хронический гастрит, ГЭРБ и др.) через несколько лет течения СРК.

Рисунок 23. Дифференциальная диагностика СРК

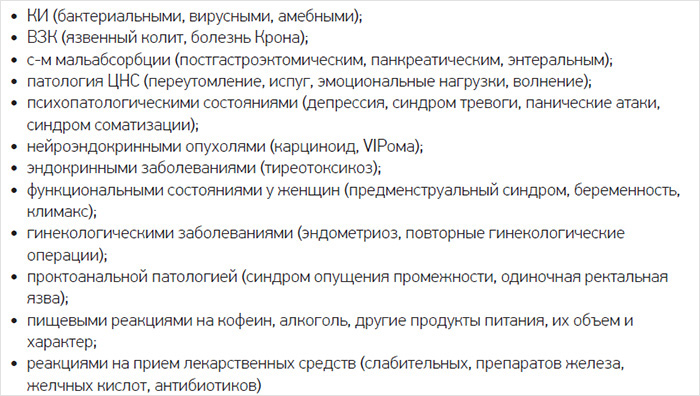

Диагностика СРК представляет значительные трудности для практического врача, т. к. СРК можно диагностировать, только исключив органическую патологию ЖКТ и других органов. Дифференциальный диагноз проводится с рядом серьезных заболеваний и требует проведения множества диагностических тестов (рис. 23). Алгоритм диагностики СРК представлен на рис. 24.

Вопросы терапии будут рассмотрены ниже.

Стоит помнить, что усугублять проблемы СРК могут и особенности развития кишечника, в частности, следует упомянуть синдром (болезнь) Пайра. Синдром Пайра, или болезнь Пайра, – это врожденная аномалия, которая возникает в период эмбриогенеза в результате фиксации селезеночного угла толстой кишки короткой и высоко расположенной левой поперечно-ободочно-диафрагмальной связкой (lig. Phrenico-colicum-sinistrum), создавая резкий перегиб, образуя «двустволку», в результате чего наблюдается частичный спланхноптоз (рис. 25).

Рисунок 24. Алгоритм диагностики СРК

По данным различных авторов, в развитых странах хроническими запорами страдают ~30–40% взрослого населения, причем женщины чаще, чем мужчины. У взрослых, страдающих СРК, сидром Пайра выявляется в 46% случаев. Клинические проявления болезни Пайра можно разделить на несколько форм: болевая, констипационная и смешанная. Наиболее характерные симптомы представлены в табл. 14.

Рисунок 25. Для синдрома Пайра характерно затруднение пассажа кала по поперечно-ободочной кишке и одновременное ее провисание, достигающее малого таза, что вызывает болевой синдром

Таблица 14. Наиболее характерные симптомы при синдроме селезеночного угла (болезнь Пайра)

Другие главы из книги:

- Глава 2. Подходы к организации питания беременных женщин и кормящих матерей

- Глава 3. Питание здорового ребенка первого года жизни

- Глава 4. Острые респираторные вирусные инфекции у детей

- Глава 5. Прорезывание зубов у детей

- Глава 6. Современные аспекты вакцинопрофилактики у детей

- Глава 7. Бронхиальная астма у детей

- Глава 8. Аллергический ренит у детей

- Глава 9. Заболевания системы пищеварения у детей: подходы к диагностике и рациональная терапия

- Глава 10. Заболевания ЛОР-ОРГАНОВ у детей

- Глава 11. Современный взгляд на микробиомсберегающую терапию при применении антибиотиков у детей с острыми респираторными инфекциями: стремление к совершенству

- Глава 12. Пищевая аллергия у детей: причины, симптомы, лечение

- Глава 13. Возможности элиминационно-ирригационной терапии в лечении и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей

© Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.